.背景簡介

行政院於民國86年核定經建會所提之「創造城鄉新風貌計畫」,88年開始推動實施,計畫本質上就不是一個以傳統地方建設補助為重點的計畫,而是以實質環境工程改造為形式,以社會經驗與價值轉變為內涵的「社會改造運動」。其中為落實以社區總體營造方式,帶動民間自發性參與社區環境改造之具體行動精神,營建署將「社區規劃師及社區培力」制度推動建立,納為重要實施項目之一,積極引導各方政府,及協助社區提出長期發展願景及整體公共環境改善計畫,避免地區城鄉風貌示範計畫侷限於單點式或解決個別問題的思考。

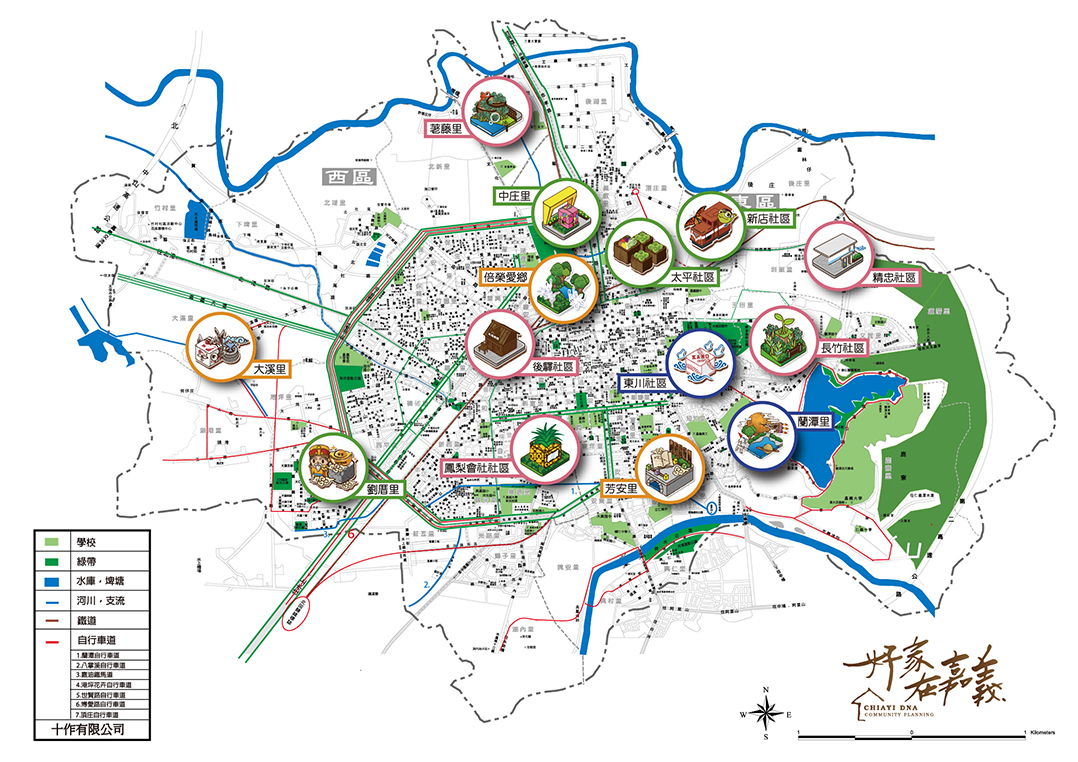

嘉義市面積約60平方公里為一座小規模都市發展條件,嘉義市政府自91年度起啟動社區規劃師駐地環境改造計畫,由實質減少髒亂點、提升綠覆率及改善市容景觀,近年更著重營造點的維護管理與邁向社區永續經營願景,持續建構「負碳城市」的基礎。

104年度-引導外力資源擾動社區

團隊以亮點社區示範,導入社區備料應用觀念、引入藝術家與大專青年與社 區居民共同進行空間改造,引導出社區的動員力,來提出嘉義「城市願景凝聚」操作觀點。

105年度-環境教育串聯橫向串聯

透過生態與藝術主題的「環境教育串聯」開展社區間相互學習與合作的機會,搭建起青年與社區之交流平台,並持續鼓勵青年參與社區。

106年-跨域資源再生、擴大在地參與

定位為「跨域資源再生、擴大在地參與」,不同於過去團隊主動引導的專業規劃、青年參與,著重啟動社區動能、深化社規師與社區間的互動,讓社區擁有更多主導權,進而反思自身需求及願景,對應都市中的社區營造缺乏公共參與的動能。

.城市願景

一個好環境的創造除了需要能符合在地生活性格需求外,更需要透過在地居民、青年的參與及培訓提升能量,以真正紮根至空間場所的經營管理的思惟,才能成就一個好的、想讓人停留的場所(家)。

因此,本計畫將「好 家 在嘉義」作為環境改造的主題,以在地的素材+在地工班+環境藝術教育+低碳工程營造,以期嘉義市社區就是一個負碳城市的基地。

(一) 運用在地素材 社區聚落裡充滿著生活的智慧,如何結合在地建材、在地工法、社區工班,並動員社區來準備營造的素材,共同打造融合地方美感經驗的環境,也增加未來環境維護管理的可行性。

(二) 社區青年培力 推翻傳統社區的既有刻版印象,藉由嘉義市大專院校青年工班的號召與建立,吸引青年加入社區工作,使青年參與更具時代感與時尚感,提高青年回流的機會,與未來守護社區的意願。

(三) 融入環境教育 以環境教育作為融入學校課程的載體,亦透過邀請居民與國小學童,共同參與環境改造活絡社區,並結合藝術家來擾動社區、凝聚社區關注及土地記憶,引發更多在地故事的討論,並將藝術與環境教育在學校中扎根。

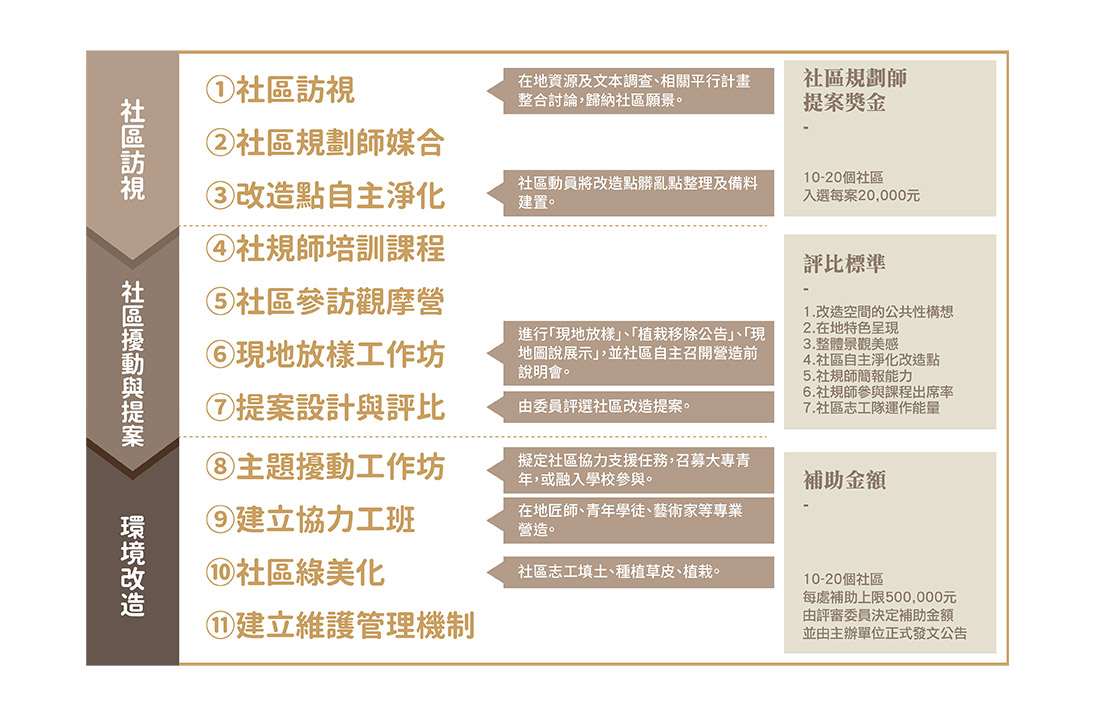

.執行步驟

整理本年度社區環境營造執行經驗可分為八個階段:1.訪視社區需求、2.社區自主空間淨化、3.社規師協助提案、4.現地放樣(醞釀期)、5.主題擾動工作坊、 6.專業工班空間營造、7.社區參與綠美化、8.社區養護與空間營運。

各階段引入不同參與族群的階段性目的如下:

1.社區需求:由社區代表與社規師提出社區整體需求與改造願景。

2.空間淨化:輔導團隊可從中理解社區的動員能量與環境改造的積極性。

3.社區提案:由城市規劃、景觀美學、社區營造、法規各面向專業委員提供社區提案內容的經驗交流與建議。

4.現地放樣:擴大公共參與對環境美學與公共安全的關注與討論。

5.主題擾動:深化社區理解,挖掘在地達人跨域整合提出空間創新可能與虛擬試營運;擴大在地青年理解社區文化的交流平台。

6.空間營造:可由社區自主雇工購料或由輔導團媒合專業工班施作。

7.社區參與綠美化:社區志工參與草皮與植栽種植,並由專業園藝師教導植栽特性與養護方式,有助於社區後續養護與認養的積極性。

8.社區養護與空間營運:團隊協助社區整合空間硬體與強化軟體面的經營,持續推動跨社區環境教育聯盟串聯。

.植栽示範

變葉木

變葉木耐寒耐旱,適合作為綠籬區隔邊界,而繽紛色彩的葉片更有別於多數綠籬的單一色調;種植初期需要較多水分,待植栽穩定後定期澆灌即可(2~3次/週),養護上需定期修剪枝葉,建議高度維持在50~100cm較佳(可依各社區需求調整植栽高度)。

養護難度 ★★

示範社區:新店里辦公處

紫嬌花

紫嬌花適合搭配草皮作為邊界的暗示,春、夏花季盛開的紫花成為大面積綠地中的亮點,此外,也十分適合點綴單一材質的界面,如石材;紫嬌花外型挺立,尤其開花時隨風搖曳的姿態,另有一番風情;屬於耐旱植物,低度養護即可。

養護難度 ★★

示範社區:太平里辦公處

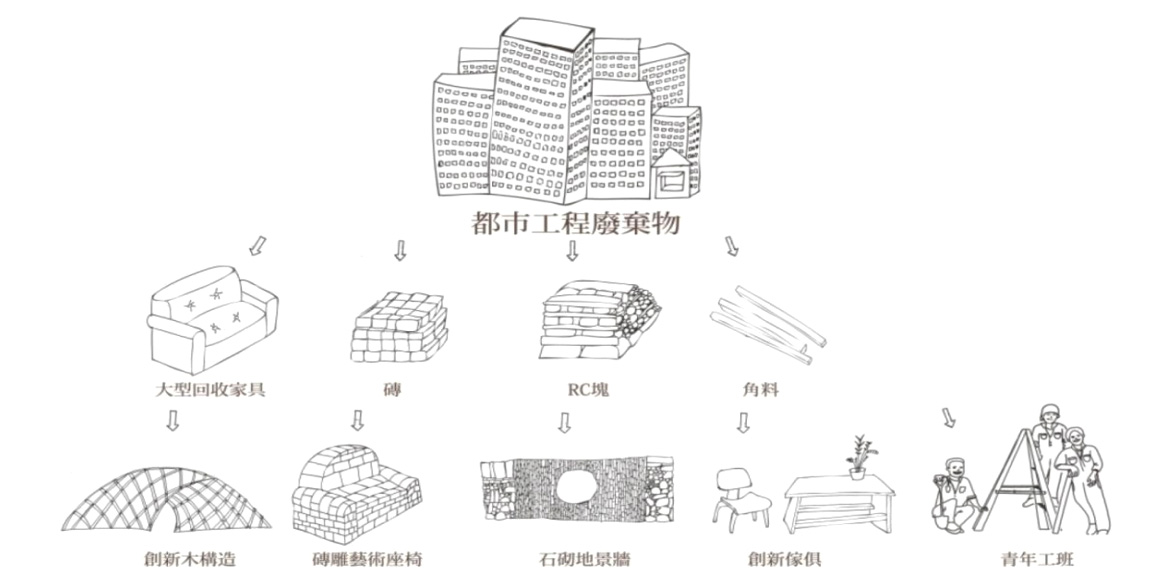

.備料應用示範

多數社區的營造過程,常見清空基地後再新購材料,無形中浪費許多有利用價值的廢棄材料。因此,團隊在執行過程不斷嘗試「建置備料庫」之可能性,期待藉由示範性社區啟動,持續傳遞「備料應用」觀念,利用社區現有備料來規劃,從地方展開整備及養護行動。

今年以太平里辦公處的「綠生活轉運站」,試著把城市的水泥地打碎,重新長出一畝菜圃;以及新店里辦公處的「蝴蝶綠廊の散步道」作為備料示範案例,與環保局的KANO木材首都平台(修樹工程的回收木材)登記木材,打造成堆木的地景藝術。執行步驟如下:

1. 盤點自身資源

瞭解社區可運用的備料,例如:回收木角料、老舊紅磚、石磚及棄置混凝土塊等在地備料。

2. 將廢料分類、整理

結合社區居民、青年共同分類、整理廢料,讓廢料成為有利用價值之備料。

3.重新再利用為綠美化作品

透過社區規劃師專業設計,搭配匠師、青年工班的人力運用,將料件重新運用於建築景觀。