.背景簡介

行政院於民國86年核定經建會所提之「創造城鄉新風貌計畫」,88年開始推動實施,計畫本質上就不是一個以傳統地方建設補助為重點的計畫,而是以實質環境工程改造為形式,以社會經驗與價值轉變為內涵的「社會改造運動」。其中為落實以社區總體營造方式,帶動民間自發性參與社區環境改造之具體行動精神,營建署將「社區規劃師及社區培力」制度推動建立,納為重要實施項目之一,積極引導各方政府,及協助社區提出長期發展願景及整體公共環境改善計畫,避免地區城鄉風貌示範計畫侷限於單點式或解決個別問題的思考。

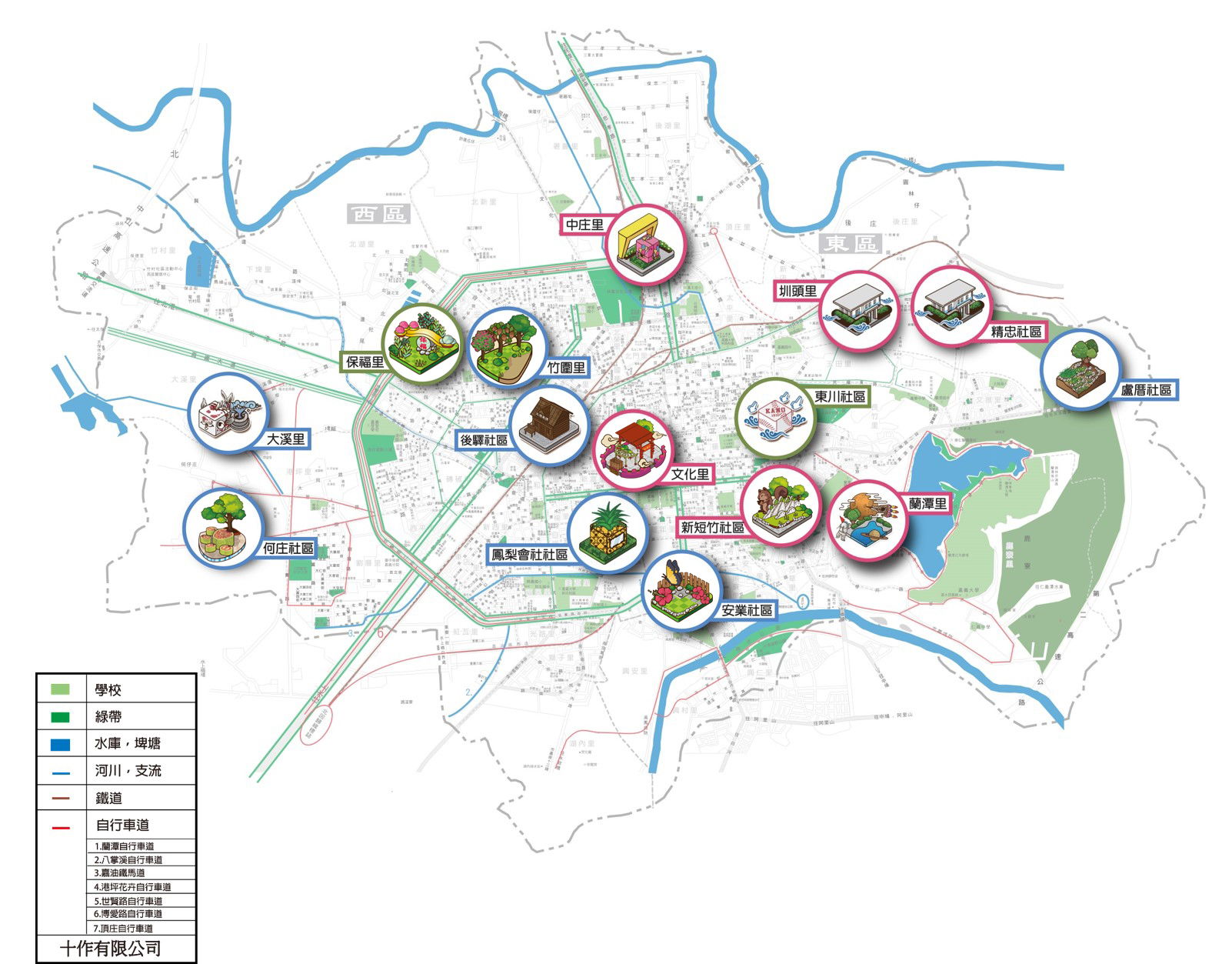

嘉義市面積約60平方公里為一座小規模都市發展條件,嘉義市政府自91年度起啟動社區規劃師駐地環境改造計畫,由實質減少髒亂點、提升綠覆率及改善市容景觀,近年更著重營造點的維護管理與邁向社區永續經營願景,持續建構「負碳城市」的基礎。

104年度-引導外力資源擾動社區

團隊以亮點社區示範,導入社區備料應用觀念、引入藝術家與大專青年與社 區居民共同進行空間改造,引導出社區的動員力,來提出嘉義「城市願景凝聚」操作觀點。

105年度-環境教育串聯橫向串聯

透過生態與藝術主題的「環境教育串聯」開展社區間相互學習與合作的機會,搭建起青年與社區之交流平台,並持續鼓勵青年參與社區。

106年-跨域資源再生、擴大在地參與

定位為「跨域資源再生、擴大在地參與」,不同於過去團隊主動引導的專業規劃、青年參與,著重啟動社區動能、深化社規師與社區間的互動,讓社區擁有更多主導權,進而反思自身需求及願景,對應都市中的社區營造缺乏公共參與的動能。

107年-綠義盎然,從嘉做起

針對環境綠能、水循環、多元藝文、植栽景觀等四大項目舉辦改造工作坊,擴大青年參與及社區傳承,結合周邊大專院校及社區青年,共同參與環境改造,為社區注入新的活力。

108年-規劃「開-講-聚」、串聯更多社群

將社區營造透過「開-講-聚」的概念,從城市多元社群、「人才」的串聯、友善「環境」的綠角落及打造人與人友善的「營運」模式及等面向,跨社區連結地方特色及美學。

.城市願景

以「好家在嘉義˙2019串門子」作為執行策略,透過「開講聚」作為今年計畫執行重點,與多元社群、議題合作,美好的社區成果透過串聯交流來發酵。

透過「開-講-聚」的概念,從城市多元社群、「人才」的串聯、友善「環境」的綠角落及打造人與人友善的「營運」模式及等面向,跨社區連結地方特色及美學。

(一) 城市脈動 - 由於社區對市政發展模糊,因此期望社區理解嘉義城市脈動,並落實市政上位方向。

(二) 社區議題 - 社區對於自身定位不明,卻乏整體性規劃及願景,已參與計畫的社區仍需持續陪伴及引導成長,而部分單點成果佳,但橫向交流少。因此,由團隊累積的打造類型中,與社區確立綠美化經營類型,並以都市食農、友善照顧、軟體經營、空間活化、藝術參與主題串聯起不同社區。

(三) 頭人經驗與居民協力 - 由於提案工作多依靠社區代表,內部社區志工能量不足,讓綠美化打造難以展開想像,或打造空間的營運軟體方案不足,民眾的認同感低。因此,串聯起不同領域的專業者、社群與民眾,讓綠美化成果發酵、產生認同。並鼓勵民眾跨出行政範圍,以自有資源至他處交換協力。

(四) 成果共享 - 社區對綠美化或成果展的想像較侷限,對於其他社區的串聯偏弱,團隊針對既有資源(物件),以備料循環利用來修復社區原有地景及社區成果展的策展方式。期待透過串聯社區間的成果交流。

(五) 能量挹注 - 多數社區對空間營運的軟體方案不足,需要更多外力協助。計畫將串聯關注特定議題的社群,引導其能量至社區空間共同經營。

.執行步驟

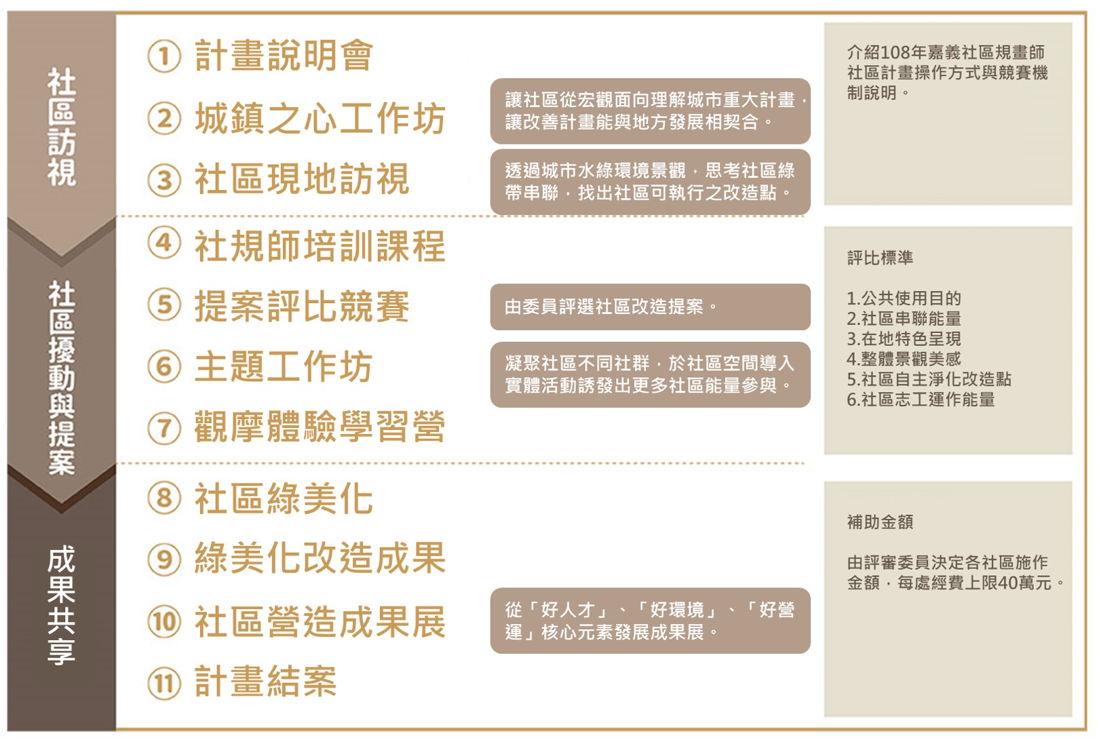

整理本年度社區環境營造執行經驗可分為十個階段:1. 計畫說明會、2.城鎮之心工作坊、3.社區現地訪視、4.社規師培訓課程、5.提案評比競賽、 6.主題工作坊、7.觀摩體驗學習營、8.社區綠美化、9.綠美化改造成果、10.社區營造成果展。

各階段引入不同參與族群的階段性目的如下:

1.計畫說明會:介紹社區規劃師社區計畫,另整合環保小學堂推廣計畫。

2.城鎮之心工作坊:以工作坊引導民眾,勾勒出城市願景期待與想像。

3.社區現地訪視:由社區帶領輔導團隊及社規師理解社區在地文本,調查實習找出社區可執行之改造點。

4.社規師培訓課程:由專業講師帶領社區共同參與不同面向的議題,搭配不同社群彼此分享交流的討論形式及實作體驗方式。

5.提案評比競賽:由「城市綠點改造」、「綠帶串聯」、「社區聚會所」向專業委員提供社區提案內容的經驗交流與建議。

6.主題工作坊:可由社區自主雇工購料或由輔導團媒合專業工班施作。

7.觀摩體驗學習營:社區志工參與草皮與植栽種植,並由專業園藝師教導植栽特性與養護方式,有助於社區後續養護與認養的積極性。

8.社區綠美化:團隊協助社區整合空間硬體與強化軟體面的經營,持續推動跨社區環境教育聯盟串聯。

9. 綠美化改造成果:團隊協助社區整合空間硬體與強化軟體面的經營,持續推動跨社區環境教育聯盟串聯。

10.社區營造成果展:團隊協助社區整合空間硬體與強化軟體面的經營,持續推動跨社區環境教育聯盟串聯。

.植栽示範

變葉木

變葉木耐寒耐旱,適合作為綠籬區隔邊界,而繽紛色彩的葉片更有別於多數綠籬的單一色調;種植初期需要較多水分,待植栽穩定後定期澆灌即可(2~3次/週),養護上需定期修剪枝葉,建議高度維持在50~100cm較佳(可依各社區需求調整植栽高度)。

養護難度 ★★

示範社區:新店里辦公處

紫嬌花

紫嬌花適合搭配草皮作為邊界的暗示,春、夏花季盛開的紫花成為大面積綠地中的亮點,此外,也十分適合點綴單一材質的界面,如石材;紫嬌花外型挺立,尤其開花時隨風搖曳的姿態,另有一番風情;屬於耐旱植物,低度養護即可。

養護難度 ★★

示範社區:太平里辦公處

蔥蘭

蔥蘭的花白如玉,四季蔥綠,花時雅致,適合花壇叢植、列植美化或盆栽;可利用蔥蘭的特色,喜陽光充足,耐半陰,常做為花壇的鑲邊材料,適綠地叢植,也可作樹下半陰處的地被植物,或是於庭院小徑旁栽植。

養護難度 ★★

示範社區:安業社區發展協會

青剛櫟

青剛櫟是臺灣海拔2000公尺以下山區都有機會見到的原生樹木,特性耐旱抗風,且為多種昆蟲喜愛之樹木,果實亦為哺乳動物及鳥類喜愛的食物,只要有青剛櫟樹,一年四季都特別熱鬧,適合作為園景樹、行道樹及防風樹之用。

養護難度 ★★

示範社區:竹圍里辦公處

.備料應用示範

多數社區的營造過程,常見清空基地後再新購材料,無形中浪費許多有利用價值的廢棄材料。因此,團隊在執行過程不斷嘗試「建置備料庫」之可能性,期待藉由示範性社區啟動,持續傳遞「備料應用」觀念,利用社區現有備料來規劃,從地方展開整備及養護行動。

今年以後驛社區的「將才工場」,將打除的醬菜槽紅磚,透過備料循環,砌出新的菜槽邊界;以及鳳梨會社社區的「市場再生營運測試工作坊」作為備料示範案例,將市場堆置的雜物,打造成地景藝術。執行步驟如下:

1. 盤點自身資源

瞭解社區可運用的備料,例如:回收木角料、老舊紅磚、石磚及棄置混凝土塊等在地備料。

2. 將廢料分類、整理

結合社區居民、青年共同分類、整理廢料,讓廢料成為有利用價值之備料。

3. 重新再利用為綠美化作品

透過社區規劃師專業設計,搭配匠師、青年工班的人力運用,將料件重新運用於建築景觀。